Artículos más leídos

- ‘Los fundadores del alba’, un libro cada vez menos leído

- La Masacre de Kuruyuki en tierra guaraní

- Facultad de Medicina convoca a estudiantes y bachilleres al examen de suficiencia

- Convoca a Curso Prefacultativo y Examen de Dispensación gestión 2014

- Diseño Gráfico es la nueva carrera de la UMSA

- La revolución paceña de 1809: con unidad de la plebe por la libertad…

- Cadena de mentiras e impunidad en la conducta de gobernantes

- Desde Chile nos sumamos

Bolivia: Borrachera de poder*

Bolivia: Borrachera de poder*

Carlos Decker-Molina

30 de octubre de 2020 – Hrs.06:23

Mientras la vida de Stalin pendía de un hilo, rodeaban al dictador, aparte de su hija Svetlana, Malenkov, Jrushchov, el temible Beria, Bulganin y Mólotov, este último había caído en desgracia meses antes y se salvó de la purga por la embolia del dictador.

Los historiadores más serios cuentan que cuando Stalin se espabilaba Beria le tomaba de la mano y le suplicaba que se recuperase. Cuando volvía a desvanecerse, Beria acercaba sus labios a la oreja del dictador para susurrarle insultos y desearle una muerte atroz.

Evo

Evo Morales no está agonizante, pero la actitud de Beria tiene similitudes con la de Arce. La ausencia de Morales pudo producir reacciones más sanas, por ejemplo, darse cuenta de que la victoria del 18 de octubre fue a pesar del líder.

Todavía hay tiempo para sepultar el autoritarismo de Morales, pero … parece que la herencia no solo es ideológica sino maniquea.

El MAS-ARCE-CHOQUEHUANCA quiere olvidar muy rápido que el primer síntoma del cambio lo dio, como siempre, la ciudadanía boliviana en las urnas, al día siguiente (19/10) escribí:

Bolivia está partida en dos, pero sus partes grandes y chicas fueron a votar en plena segunda ola de la pandemia. El 87% de la población arriesgó contagios, lo que quiere decir que entre el miedo y la bronca está la democracia porque decidieron no matarse sino votar; el miedo y la bronca resolverán sus diferencias democráticamente.

Hasta ahí no creo haberme equivocado, pero el error de mi análisis quizá por mi afuerinidad es haber leído positivamente las declaraciones de Arce y Copa que hacían suponer un cambio en el quehacer político, en la práctica, en la administración de la victoria.

Hacía suponer que irían a pasar del autoritarismo a la democracia, al fin y al cabo, fueron los votos que les dieron el triunfo inobjetable del 18-O, y éstas – las elecciones - son una de las herramientas de la democracia liberal. No tendrían que olvidar ese hecho vital para su propio triunfo.

Eva

Eva Copa, no puede borrar la parte de la historia que le toca. Lo que pasó en las elecciones del 2019, espurias desde su origen hasta el vacío de poder surgido por la consigna de renunciar desde la presidencia del estado plurinacional hasta la de diputados.

Adriana Salvatierra renunció a la presidencia de la cámara de senadores siguiendo la consigna, fue Eva Copa que, ante la emergencia, asumió el rol que le correspondía, de esa manera se convirtió en una de las operadoras de la temporalidad constitucional.

¿Eva Copa es, entonces, parte del golpismo del que habla el MAS?

El vacío de poder dejado por el MAS-Morales en 2019, porque el fraude se visibilizó, fue tramitado constitucionalmente por Eva Copa que consensuó con la oposición para mantener la constitucionalidad.

Sin duda a ojos del MAS-Morales, Eva Copa es una golpista.

Quizá la prueba de “su golpismo” está en la ausencia de su nombre en las listas que el líder tenía en su libreta de Buenos Aires.

Como Beria suplicaba por la recuperación del líder cuando éste abría los ojos, la Copa desde el parlamento, hace una movida para eliminar los dos tercios y mostrarse como la “mejor alumna” del MAS-Morales -autoritario que la eliminó de sus listas de candidatos.

Los resultados

Hoy los triunfadores del MAS-Arce-Choquehuanca debieran preguntarse la razón por la que el MAS-Morales no rozó los números del cómputo del 18-O. La respuesta es que la mayoría de los ciudadanos bolivianos está en contra de la eternización de ningún líder en el poder. Si los votantes volvieron a emitir su sufragio por el MAS es porque el candidato no es la figura repetitiva desde el 2004. Además de otros factores como el desastroso gobierno de transición.

Así como Beria acariciaba la mano de Stalin cuando éste abría sus ojos agonizantes, el MAS-Arce-Choquehuanca acaricia la mano del líder repitiendo la consigna de golpe y para congraciarse con el jefazo, se regalan la eliminación de los dos tercios para decirle “no ha pasado, seguimos siendo los mismos”.

Los 2/3

Para sacarse la etiqueta de golpista Eva Copa en la última sesión del Senado, permite, gracias a los dos tercios del MAS, modificar el reglamento de debates de esta instancia legislativa y dejaron sin efecto la aprobación por dos tercios de 12 tipos de decisiones, acomodando este concepto a mayoría absoluta. Este partido también impulsa una reforma similar en el reglamento de la Cámara de Diputados.

La mayoría del MAS en la Cámara de Senadores aprobó la resolución camaral que en su artículo único señala: “Se modifican los artículos 12, 53, 81, 94, 107, 109, 111, 167, 168, 169 y Disposición final segunda del Reglamento General de la Cámara de Senadores, debiendo reemplazarse ‘dos tercios’ por ‘mayoría absoluta’”.

El MAS, al no obtener los dos tercios en las elecciones del 18 de octubre, recurre a su brazo operativo del Legislativo para cambiar las reglas e imponer en la Asamblea sus decisiones, como hacía, hasta ahora, con sus dos tercios.

La oposición ha protestado y el líder de CC Carlos Mesa amenazó con la inasistencia de su bancada de legisladores a la posesión del nuevo gobierno.

José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, calificó a la modificación de los reglamentos como un “mal precedente”.

Arce vuelve a coger la mano del líder y dice a los bolivianos que son “modificaciones administrativas”.

Sin duda Morales no está agonizante políticamente como me imaginé hace un par de semanas. Volvió Stalin a gobernar desde la sombra. ¡Qué gran pena!

The Economist que tiene un tono esperanzador en su análisis sobre Bolivia parecido a los análisis afuerinos como el mío, tendrá que modificar su tesitura.

Uno olvida la historia, así como peronismo marcó a fuego el modo de hacer política en Argentina, el movimientismo boliviano, corporativista y prebendal sigue vigente.

Finalmente, una referencia cínica de un colega: “Trump ganará las elecciones en los EE. UU. lo que significa que el desmoronamiento del imperio será un hecho irreversible. En tu país pasará lo mismo con el MAS post pandemia, Arce no podrá cumplir con su política económica y producirá el desmoronamiento de su partido”.

Y, ¿la gente? pregunto.

El cínico responde: “Los electores de Trump y los del MAS se joderán, son esas capas menos protegidas y anti-élites, morderán el polvo de la crisis, se empobrecerán más y rogarán en todas las iglesias la muerte del Stalin resucitado”

Tomado del Facebook de Carlos Decker-Molina

https://www.facebook.com/carlos.deckermolina/posts/10158539860330837

Primeras reflexiones en el día de las Elecciones 2020*

Primeras reflexiones en el día de las Elecciones 2020*

domingo, 19 de octubre de 2020 - Hrs. 22:19

Aquí apunto un par de reflexiones…

Muchos esperaban al menos una segunda vuelta, nada, según los datos preliminares y no oficiales de Tu Voto Cuenta y de Ciesmori, el delfín de Evo Morales, Luis Arce Catacora sería el presidente por los próximos cinco años acompañado de David Choquehuanca en la vicepresidencia.

Si el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral ratifica estos datos, y en cinco días proclama los resultados, ambos estarán jurando antes de la primera quincena del mes de noviembre, es decir, será un proceso rápido que se transfiera el poder al nuevo Gobierno.

¿Cómo es que el MAS logra un porcentaje incluso mayor al que obtuvo en las fallidas elecciones de octubre del año pasado? Una pregunta que no tiene una sola respuesta sino varias.

— Una de esas respuestas puede ser el rol de la oposición, que no ha sido capaz de construir un partido sólido, estructurado y fuerte, por lo tanto, tampoco ha generado una visión de país, una propuesta capaz de enamorar a la ciudadanía, hasta ahora lo que se ha visto son intentos de organización con fines solamente electorales.

— Hace tres procesos electorales, los ciudadanos/as escuchamos la famosa arenga de la “unidad”, la que nunca hubo, ni en torno a un proyecto político, ni en torno a hacerle frente al MAS, ni por la recuperación del poder.

— Esta ausencia de construcción de un proyecto político claramente devela que en la oposición tampoco han existido nuevos liderazgos, si una de las críticas al expresidente Evo Morales era la falta de renovación, la observación cae con la misma fuerza a los opositores. ¿Hace cuánto tiempo vemos a Samuel Doria Medina siendo candidato? Jorge Quiroga en sus intentos por llegar a la presidencia en 2015 ¿acaso no ha posibilitado que el MAS tenga mayoría en la ALP, tras dispersar el voto y obtener una intrascendente bancada?, el propio Carlos Mesa. Quizás esta sea la causa por la que no tengan empatía con la ciudadanía y quizás es el momento de retirarse en sus aspiraciones de candidatos y promover nuevos actores políticos renovados y jóvenes. Sucedió en el MAS, se cansaron que solo Evo Morales sea reelecto una y otra vez, sin renovación…

— Aunque es evidente que la ciudadanía tampoco quiere líderes nuevos con prácticas de la vieja política ahí aparece, como el mal ejemplo, Luis Fernando Camacho que incumplió su palabra de no ser candidato, además grabó o hizo grabar una conversación con su acompañante de fórmula, Marco Pumari y después la filtró. Entonces, no es suficiente liderar un movimiento como el de octubre y noviembre, sino que la política se construye y estructura, porque también debería guiarse por principios y ética.

— El otro factor es la candidatura de la presidenta Jeanine Añez. Ha mostrado que cuando se pretende detentar el poder no importa la contradicción discursiva, ni la palabra empeñada. Aunque se haya bajado de la carrera electoral, para ese tiempo el electorado ya estaba decidiendo su voto o en su caso “ocultando” su voto.

— La administración gubernamental fue un talón de Aquiles, en especial porque el gobierno de transición enfrentó la pandemia y consiguientemente la crisis sanitaria, de por medio denuncias de corrupción que han desportillado la popularidad con la que había asumido Añez la presidencia, los cambios en el gabinete y las disputadas con los Demócratas ha terminado mostrando un gobierno sin cohesión y débil.

— La militancia del MAS también ha demostrado que más allá de Evo Morales, hay un instrumento político que sobrevive en las crisis, que tras los hechos de octubre y noviembre no se ha derrumbado, o no estaba totalmente aniquilado, como sucedió con el MNR el 2003, partido que a la fecha sigue en la lona y dividido, buscando con quién aliarse para tener un par de candidatos. Para quienes creían que sin Morales era la extinción del MAS, resultó un engaño. Es evidente que tiene una base fiel y de la línea dura que se juega por este partido y votantes que prefirieron “ocultar” su voto en tiempos que “ser del MAS” era poco más que repudiado. El mensaje claro es que es posible la renovación.

— Luego que el TSE de los resultados finales de las elecciones, el próximo paso son las elecciones subnacionales para la elección de gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, concejales, entre otros. De aquí para delante solo que algo en la reflexión o son capaces de construir partido, de articular una visión política que permita los contrapesos con el Gobierno central o en definitiva seguirán con las mezquindades políticas.

— El MAS cuando asuma el gobierno tiene el desafío de gobernar para todos, de evaluar de forma crítica sus errores, de cumplir la Constitución y no usarla de acuerdo a los fines partidarios…en definitiva de promover la reconciliación en un país que hoy está polarizado.

— Es necesario seguir reflexionando con la mente abierta, aceptar y respetar los resultados es el principio para ir fortaleciendo la democracia…

Seguro que hay mucho más por decir...

*Tomado del Facebook de Nancy Vacaflor Gonzales

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225762095419311&id=1239007708

Retos decisivos para poder gobernar

Retos decisivos para poder gobernar

Erick R. Torrico Villanueva*

27 de octubre de 2020

La consecución de una doble democratización y una triple gobernabilidad es lo que la fórmula presidencial electa enfrenta como retos de carácter decisivo para poder gobernar.

El pasado domingo 18 sucedió lo inesperado; lo indeseado también. Lo peor que se suponía que podía ocurrir era que se tuviera que llegar a una segunda vuelta para recién ahí confirmar la victoria ciudadana nacional de octubre-noviembre de 2019. Sin embargo, a primeras horas del 19, los fríos datos empezaron a mostrar otra realidad.

Un escenario tal, antes que una cacería de presuntos culpables, flagelaciones, arrepentimientos o rumores, exige un examen de los significados que trae aparejados y de lo que se puede y debiera venir.

En primer término, es indispensable reconocer que la transición política iniciada en 2016 continúa su curso, aunque el control relativo de la misma se encuentre por el momento en manos impensadas.

De igual manera, no es posible soslayar el hecho de que el logro fundamental de la movilización de hace un año contra la ilegalidad, el autoritarismo y el fraude, que fue la salida del poder del ex gobernante impostor y de su séquito, está siendo ratificado hoy por gente de su propia organización, que ha urgido a sus candidatos que eviten el regreso de aquellos personajes. Ya la fuga que éstos protagonizaron en noviembre pasado y la negociación político-parlamentaria que viabilizó la instalación del gobierno transitorio abrieron el cauce para que dirigentes y sectores que habían sido utilizados y enmudecidos por el aparato gubernamental que se desmoronó salieran a la palestra, pero ahora esto tiende a volverse una corriente.

Este elemento es determinante: según las señales que se están presentando, el triunfo en las urnas no va a suponer, como seguramente imaginaron los “estrategas” de Buenos Aires, la reposición automática y completa de la corrupta maquinaria que forjaron durante casi 14 años, sino más bien la posibilidad de una renovación de fondo.

Y es aquí donde aparece el reto de la doble democratización. De una parte, se trata de que, en el seno de los ganadores de la votación, el pluralismo de voces, la participación y la honestidad ocupen el lugar del que se les expulsó; de otra, se trata de que su organización, intentando liberarse de toda rémora oportunista, vaya a ser capaz de desenvolverse con y en las reglas de la democracia ante el país.

Tal vez esto se comprende mejor si se recuerda brevemente el trayecto del llamado Movimiento al Socialismo (MAS), que nació en 1987 como una derivación de la Falange Socialista Boliviana fundada por Oscar Únzaga de la Vega en 1937, por lo cual en un inicio se denominó MAS-U (por el apellido de su histórico caudillo). Esta organización se convirtió en solamente MAS en 1995, de la mano de Filemón Escóbar, quien en su calidad de asesor cultural de la Central Obrera Boliviana por esos años trabajó para empalmar ideología, objetivos y acciones con el “Instrumento Político de liberación, anticapitalista y anticolonial” que el VII Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia determinó constituir en 1996.

Para el siguiente año, con vista a las elecciones generales, el MAS se fusionó con ese naciente Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), pero todavía intervino en los comicios como parte de la alianza Izquierda Unida. En las elecciones de 2002 sí se inscribió como MAS-IPSP y alcanzó un expectante segundo lugar. En 2005 se alzó con una sorpresiva victoria en las urnas y, maniobras mediante, permaneció en el poder hasta noviembre de 2019, cuando su jefe, candidato ilegal y protagonista del fraude electoral, acabó repudiado por una inédita protesta ciudadana nacional, renunció a la presidencia y huyó al extranjero.

Lo que cabe destacar es que a lo largo de todo ese tiempo de usufructo del poder el MAS, en la práctica y en su nominación pública, se desprendió del IPSP, invisibilizándolo a la par de reducirlo a verdadero instrumento de los intereses de un grupo expropiador que prebendalizó las relaciones con sindicatos y otras organizaciones sociales, a la vez que abandonó los principios ideológicos de la “civilización andina y amazónica” que el “Instrumento” había aprobado en 2001.

Pues bien, los resultados electorales de 2020 parecen haber generado el margen suficiente para que el “Instrumento” se atreva a tomar las riendas políticas, lo que sitúa en posición privilegiada al segundo de los candidatos, pues el primero, además de monotemático y puesto a dedo por el ex gobernante fugado, en los hechos no representa a nadie en la agrupación y tampoco fuera de ella. Ahí se avizora, entonces, una tensión entre facciones con desenlace aún imprevisible, pero de cuya resolución dependerá la actuación democrática que podría tener el conjunto de su organización o su encaminamiento a un nuevo fracaso.

Por si fuera poco, a ese reto de democratización se suma otro de magnitud equivalente: el de la triple gobernabilidad que necesitarán gestionar los futuros gobernantes para encarar la situación presente y desenvolverse durante un quinquenio. Una es la interna, que deberá sortear la ya evidenciada contradicción entre MAS e IPSP; otra, la que implicará buscar consensos en un parlamento tripartito que es hoy territorio inexplorado; y la última, que requerirá responder a las demandas de la sociedad, sus regiones y sectores, así como administrar el Estado y las relaciones internacionales con honestidad, responsabilidad y sentido nacional en un marco con síntomas de crisis múltiple.

Querer montar dos o más caballos a la vez no será, sin duda, la receta para el binomio electo ni para la estabilidad. Los desafíos están planteados; las definiciones no podrán esperar.

*Especialista en Comunicación y análisis político

Twitter: @etorricov

Publicado en ANF el martes 27 de octubre de 2020

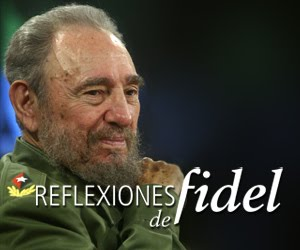

Evo Morales es la esperanza para el mundo: David Choquehuanca

Pachamamones

Evo Morales es la esperanza para el mundo: David Choquehuanca

Redacción de Aquí

El ahora vicepresidente electo, David Choquehuanca, antes ex canciller del inédito Estado Plurinacional, no nos tiene asombrados por su mutismo sino más bien por sus sabias ocurrencias que seguramente se incrementarán en el próximo tiempo.

Como no podía ser de otra manera, al más puro estilo de los egresados de la Escuela de Altos Estudios de Aduladores (o de Amarraguatos), Choquehuanca, nos hizo conocer algunos halagos dirigidos al cocalero y eterno Presidente.

En una entrevista de la Agencia española EFE, señaló:

"Hay mucha esperanza en el mundo hacia el presidente Evo Morales, porque consideran que tiene mucho que aportar. Por eso el mundo nos está mirando. Morales no sólo representa esperanzas para los bolivianos, sino también para el mundo. Cuando voy a reuniones internacionales, les digo que el presidente Morales es esperanza para el mundo, que hay que cuidarlo".[1]

Es tan grande la admiración de Choquehuanca hacia Morales que culpa a la insensata humanidad de ser la causante de los desastres naturales por no oír la sabiduría de su mentor.

“El terremoto y el tsunami de Japón fueron causados porque el planeta no escucha a Evo Morales”.

Definitivamente David Choquehuanca, el Vicepresidente electo y Presidente nato de la Asamblea Legislativa no ahorró palabras hacia Evo Morales, el Jiliri Irpiri o “Gran Conductor” según lo tituló otro de sus adláteres que preferimos olvidar su nombre.

[1] https://www.opinion.com.bo/content/print/morales-es-esperanza-salvar-planeta/20071002235230271834

No están solos

No están solos

sábado, 17 de octubre de 2020

El Premio Nobel de la Paz de este año tiene ya destinatario: el Programa Mundial de Alimentos (PMA), muy merecido, por cierto, y desde hace mucho tiempo, pero parece un contrasentido en un año marcado por el coronavirus, donde los premiados deberían ser los que estuvieron en la primera línea de combate. Es decir, miles de personas, no una organización, ni dos o tres personas.

¿A quién habría que otorgar el Premio Nobel de la Paz?

Lo que primero viene a mi pensamiento son cientos de miles de médicos, enfermeras, choferes de ambulancias, personal de limpieza de hospitales, todos enfundados en batas azules, verdes, blancas o amarillas, con mascarillas y guantes, que incansablemente y a riesgo de sus propias vidas estuvieron tratando pacientes infectados de Covid-19 en los momentos más difíciles de la pandemia (momentos de crisis que espero no sean olvidados el próximo año).

En todo el mundo, ese personal de salud ha tenido una actitud heroica no solamente por su dedicación absoluta y por la recuperación del juramento hipocrático de manos de los comerciantes de la salud, sino porque además tuvieron que enfrentar a enemigos egoístas y violentos, además del virus. No están solos, los respetamos y los admiramos.

Tuvieron que hacer su trabajo a pesar de gobiernos indolentes como el de Estados Unidos, el de Brasil, el de México y otros países que minimizaron la pandemia y esperaron más de un mes en declarar medidas de cuarentena, o no la declararon en absoluto. Mientras esos políticos negacionistas se reían de la “suave gripita” (Bolsonaro y Trump), o esgrimían estampitas y billetes de dos dólares para la protección milagrosa (López Obrador), el personal de salud ya obraba en esos países salvando vidas, y no obedecía las consignas de seguir en las calles repartiendo abrazos envirusados.

Esos trabajadores de la salud tuvieron que enfrentar agresiones físicas y verbales de algunos sectores de la población que los discriminó: no los dejaban regresar a sus domicilios, no les permitían tomar taxis, los repudiaban en el transporte público por llevar zapatos blancos y batas. En la India o en El Alto, vimos imágenes donde eran apedreados salvajemente por una población embrutecida. A todos los que discriminaron, ojalá los haya infectado el virus y no hayan tenido quien los atienda. No merecen otra cosa.

Entonces, ¿Nobel de la Paz a todo el personal de salud del mundo? Por supuesto, aunque sería difícil otorgarlo a tantos de batas blancas, pero no son los únicos que se lo merecen. No sólo están las batas, sino también las botas. Es decir, la Policía, el Ejército, los bomberos, las brigadas de desinfección, los recolectores de basura de las alcaldías, que realizaron trabajos de vigilancia, de contención de multitudes enardecidas, de orden en los supermercados, en los bancos, y de desinfección en las calles.

Ellos también expusieron sus vidas, trabajando al principio sin los implementos necesarios, porque había que hacerlo de todas maneras para mantener la seguridad ciudadana y combatir no sólo al virus, sino también a los criminales que se aprovecharon de la pandemia para delinquir.

Cómo no reconocer a los voluntarios de todo tipo, los que se organizan para cocinar ollas populares o repartir bolsas con alimentos esenciales para los más vulnerables que no tienen qué comer porque su trabajo era ambulante, y no pudieron salir porque si lo hacían iban a contagiarse y contagiar a otros. Voluntarios que cosieron millones de mascarillas en sus casas, que inventaron con impresoras 3D y plásticos desechables protectores faciales cuando los gobiernos estaban recién pensando cómo fabricarlos o importarlos. ¿Ya los hemos olvidado?

También se debe premiar a los trabajadores de los supermercados, los repartidores que llevaron en moto o bicicleta la comida a las casas, los que atienden farmacias o transportan en camiones desde el campo hasta las ciudades las legumbres y frutos que consumimos, y los campesinos que las producen.

Y por supuesto, la comunidad científica que, a pesar de presidentes incalificables como Trump, Bolsonaro o López Obrador y otros de la misma calaña que en Francia y en España se fueron de vacaciones en plena pandemia, hacen un trabajo de investigación que permitirá tener vacunas y remedios que sirvan a todo el mundo, sin fronteras económicas y migratorias.

Global Citizen, una iniciativa de la sociedad civil, un concierto mundial de ocho horas de duración, donde artistas de todo el mundo regalaron sus canciones y sus mensajes de apoyo a todos los que he mencionado más arriba, y su apoyo también a la OMS, tan vilipendiada por el tramposo Trump, que no puede vivir sin echarle a otros la culpa de sus propios errores. Ese concierto (y miles de otros que hemos podido ver a través de internet en las plazas vacías o en los balcones), confirmó la conciencia que debemos tener de unidad frente a la actual adversidad, pero también de cambiar el mundo cuando superemos este periodo. No queremos un mundo como el de antes. Hay una ciudadanía global harta de politiquería e hipocresía.

¿O no habremos aprendido nada? Quizás no aprenderemos nunca.

@AlfonsoGumucio es escritor y cineasta.

Más artículos...

Subcategorías

Agencia de noticias universitarias Aquí Comunicación

El infamatorio

Publicación Aquí 356

- Aquí 356

- Premios y lisonjas fabricados a la medida de autócratas narcisistas

- Del decreto cuestionado al pacto social: La necesidad de subir una pendiente inclinada

- La humillación a los vencidos: método y práctica de los jerarcas

- ANDECOP emite manifiesto en defensa de la calidad educativa ante la Resolución Ministerial 01/2026

- Aquí 355

- Del 21060 al 5503: cuarenta años después, nuevamente, el pueblo pagará la crisis

- Ajuste sí, pero no así

- Las Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia señala que las medidas económicas del Gobierno deben garantizar la justicia económica y no vulnerar la dignidad humana

- Entrar en la historia o quedar fuera

- 77 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 49 años de lucha incesante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia que interpela al Estado y la sociedad

- A los 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz se pronuncia

- Cirilo Jiménez, sindicalista revolucionario

- Aquí 354

- No solo son necesarios los méritos para ejercer un cargo público, también la sensatez es primordial

- El reordenamiento de facto del mundo

- Presidente de la CAO propone privatizar Áreas Protegidas y fragmentar Tierras Comunitarias de Origen

- El adoctrinamiento caudillista en la literatura escolar, produce efectos 20 años después

- El adoctrinamiento caudillista en la literatura escolar, produce efectos 20 años después

- Conversaciones con el Tío de Potosí

- El boliviano Héctor Garibay gana en Colombia la Carrera Rescate de la Frontera

- Aquí 353

- Recuperación de la Casa de los Derechos Humanos: 901 días de resistencia y vigilia por los derechos humanos en Bolivia

- El autoritarismo y el periodismo

- Presidenta de ANDECOP hace público un pronunciamiento

- Protesta de la “Generación Z” es reprimida por un Estado sumido en corrupción y vínculado con el narcotráfico

- Pensar y expresarse en democracia

- La increíble y triste historia de Choquehuanca

- Aquí 352